夜深人静的时候,当午夜的钟声响起,我们才体会到那种渴望的痒,裹挟着对想象中美好年代的饥饿,如潮水一层一层地渲染。

■ 王宁泊

总有那么一个时候,感觉身上有一片区域,平时感觉不到存在的那片皮肤,此刻却用一阵一阵的瘙痒提醒我们,像是用指甲轻轻刮擦着玻璃,像是初愈的伤口上新生的肉芽蠢蠢欲动。集中思想仔仔细细排查每一寸角落,似乎找到了那痒的根源,急急忙忙伸出手去抓,那痒的感觉又像一只灵敏的猫,嗖的一声窜到别处。

总有那么一个时候,感觉生活中遇到的一切都让自己不爽,原本是大不了的事,突然使自己百转回肠;原本是微不足道的响声,也突然间变得震耳欲聋。即使仔细思考这一切的原因,却也搞不清楚是什么搅乱自己的生活。总觉得现在的生活不如以前美好,总是想回到心目中的黄金年代,于是,如同肌肤之痒一般,越想越痒。我们伸出一只手去抓挠,希望这只叫作“怀念”的手,能排解一点点如潮水般时涨时退的“心头痒”。

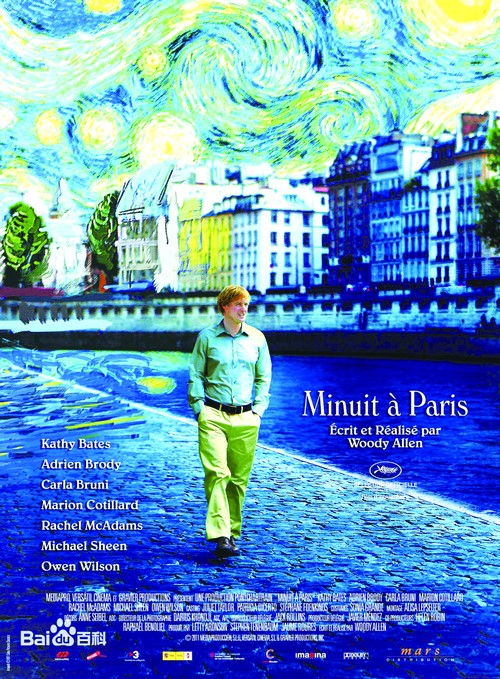

伍迪·艾伦的《午夜巴黎》就是这样一部“搔痒”的电影,力道不轻不重,恰如其分地为观众抓挠着对想象中美好的憧憬。影片讲述的故事倒是十分的简单:文艺青年吉尔同未婚妻来到巴黎旅行,吉尔心中充满了对巴黎艺术气息的崇拜与憧憬,而他的未婚妻似乎并没有太大的兴趣。吉尔感到很是失落,一个人走在午夜静悄悄的巴黎街道上,阴差阳错地登上了一辆敞篷老爷车,载着他来到一个宴会。参与宴会的人中,竟然有菲兹杰拉德夫妇、海明威、毕加索、达利等人!

吉尔在午夜时分回到了一战后的巴黎,回到了那个艺术家群星璀璨的时代,回到了那个传奇的黄金年代,那个历史上,被海明威描绘为“流动的盛宴”的巴黎!自此,吉尔每晚都会在午夜时分,登上开往“黄金年代”的车,与海明威共饮,与布努艾尔谈电影,甚至还让斯坦因夫人阅读了他的作品并提出意见,结识了毕加索的情人阿德丽娜并与之相爱。

这一切看起来似乎是在做梦一般。每一个热爱艺术,热爱文学、绘画、电影的人,在欣赏曾经的艺术大师留给我们的文化瑰宝时,都会心生崇敬,都会想象着通过这些伟大的作品,进入到那个玫瑰色的圣殿,参与到那些“流动的盛宴”,与巨人的灵魂交流。在阅读这些作品时,在与那些伟大的灵魂交流时,在我们对曾经美好的怀念中,我们自己也出离了当下的时空,扔下了生活沉重的包袱。

就像伤心时我们试图用酒精来排解,不曾想伤心的情绪伴着酒精反而变得更浓。当下生活中遇到的种种不快,形成了一块癣疥,轻轻地抓挠最终只会越抓越痒。艺术为我们打开了一扇窗口,使我们抽身现实生活的一团乱麻,带给我们片刻的欢愉。但是艺术也只是一扇窗口,无论怎样的留恋,窗外的景色终究是可望不可即。仔细想想突然觉得十分有趣,我们之所以怀念过去,怀念历史上的黄金年代,是因为我们对那段逝去的时光有一点的了解。

我们羡慕大师们生活的年代,羡慕20世纪20年代的巴黎,是因为我们知道有谁曾呼吸过那时巴黎的空气,街道上曾留下过哪位艺术家的足迹。我们怀念“黄金时代”的巴黎,是因为在那时,全美国、全欧洲的艺术家都聚集在这里,震撼我们的艺术都是以巴黎为中心向外辐射。

海明威在这里书写《太阳照常升起》;菲兹杰拉德凭借《了不起的盖兹比》一举成名;普鲁斯特在巴黎追忆自己的似水年华;隔壁的花神咖啡馆,坐着萨特与波伏娃……

而同样的,我们之所以怀念过去,怀念曾经逝去的美好,又是因为我们对过去不够了解。生存于当下,对于过往,我们只能通过文字、影像与模糊的回忆来填补岁月的空白。正如海登·怀特提出的,一切历史都是对过去的诗性叙述。当下的我们在自己脑海中描绘的历史场景,站在时间的窗口所回望的过去,看到的不过是我们期望的景色,是为自己编织的有关历史的幻梦。

这些历史的幻梦,这些逝去的美好的残片,一片片积淀在我们心里,凝固成了我们心里的痒,平时在忙碌中并不知觉它们的存在。反倒是在夜深人静的时候,当午夜的钟声响起,我们才体会到那种渴望的痒,裹挟着对想象中美好年代的饥饿,如潮水一层一层地渲染。我们可能会忍不住去抓挠,让这回忆之痒带给我们更多的快感,但是我们不会把这层浅浅的幻梦抓破,因为我们清楚,这些带给我们快感的追忆、渴望,不过是薄如蝉翼的想象。当下的生活终将继续。

电影的结局与生活一样,吉尔还是回到了属于他的现实,回到那个可能不太如意的现实。巴黎夜晚的细雨淋在他身上。即使不太如意,即使前路茫茫,可脸上的雨滴的冰冷触感,与脚下坚实的巴黎街道,才是真实的。痒,终究只是痒而已。